科技巨头从深圳“溢出”,瞄准了高铁仅16分钟的东莞。

华为企业数据中心已搬迁至东莞松山湖,其新搬迁的总部有12个服务器机房和3000个机柜,其规模将是深圳数据中心规模的8倍。OPPO、vivo紧随其后,将全球研发中心砸向东莞。大疆更是在滨海湾新区圈地500亩,搞起了无人机“航母基地”。

就连深圳本土企业比亚迪,也把电池研究院搬到了塘厦镇,阿里也在麻涌镇用80亿建菜鸟华南总部,京东在东莞凤岗镇建设50万平方米的智能物流园区京东“亚洲一号”。

一时间东莞成了科技巨头的“第二故乡”,牵动众多投资者的目光。一场产业大迁徙悄然启动。

此前以服务业著称的城市,忽然迎来“高端局”,东莞会转型成为科技之城吗?

户籍人口278万,GDP1.23万亿

最新数据显示,东莞2024年GDP总量达1.23万亿元,2021年突破万亿元大关,进入万亿俱乐部后继续稳定发展,全国排名24位,仅落后23位的南通1000亿元。南通户籍人口数为734.83万人,而东莞户籍人口数为307.87万人。东莞户籍人口不足南通户籍人口的一半。

东莞常驻人口为1048.53万人,意味着外来人口高达741万,南通外来人口仅为40.17万人,东莞外来人口是南通的18倍,以此计算,东莞人均GDP为11.7万元,南通则为15.25万元。但很显然东莞比南通更具吸引力,两地外来人口的体量完全不在一个层面。但大量的外来人口同样拉低了东莞的人均GDP。

东莞面积2460.38平方公里,仅为南通10549平方公里的五分之一。东莞之所以能有着和南通并驾齐驱的GDP,和其号称“世界工厂”的制造业和海外贸易有密不可分的关系。

从位置上看,东莞的位置堪称“天选之地”——北接广州、南临深圳、东望香港,方圆50公里内聚集着粤港澳大湾区75%的GDP。2024年广州、深圳和香港的GDP分别为3.1万亿元、3.68万亿元和3.18万亿元,三座城市GDP总量接近10万亿元。

东莞距离香港最远,不过100多公里,大约1个半小时的车程,而距离深圳和广州也相对较近,均约1小时车程。于是东莞那“掐着秒表”的交通网反而成为巨大优势,高铁到深圳只需18分钟,穗莞深已经实现了铁路半小时生活圈。即便华为迁移至东莞松山湖基地,但依靠80辆通勤大巴,对3万多名深漂工程师来说,影响并不太大。

真正让这些互联网大厂心动的是东莞的年轻化,平均年龄不足34岁,甚至比深圳的平均年龄还年轻。在东莞几十年制造业的沉淀之下,制造+科技将更具优势。再加上国家对大湾区的政策导向,东莞可谓占尽天时地利人和,能不断进入马云、刘强东和任正非这样的大佬视野,说明东莞具备了独特的优势。

东莞的优势

东莞的地理位置优越,但房价相比广州和深圳低不少。深圳是全国房价第一梯队,当前房价约 5.8万-7万/㎡,居全国首位。部分核心区域(如南山、福田)房价远超均值,可达10万/㎡以上。近十年累计涨幅 193%,长期领跑全国。即便房价偏高,但深圳2025年二手房价格环比涨幅0.3%,刚需旺盛。广州房价3.2万-4.6万/㎡,全国排名第五,天河、越秀等中心区域房价接近 8万-10万/㎡。

东莞作为“三线城市”,其房价增幅即使领跑三线,和深圳广州相比依然偏低,当前房价约 1.6万-3.5万/㎡,在广东省内排名第三,临深片区(如长安、虎门)房价可达 4万/㎡以上,与深圳外溢需求密切相关。近十年房价累计涨幅160%,仅次于深圳,这和深圳外溢人口增多有直接关系。2025年2月二手房成交量同比暴涨483%,市场热度这么狂热,或和这场产业大迁移有直接关系。

地价成本或才是这场产业迁徙的根本。有大厂给出的理由很直白:“这里地价是深圳的1/5,招人成本省30%!”华为动迁也有类似的考虑。深圳作为全国面积最小的一线城市,当前工业用地紧张,华为这样的企业面临无法进一步扩建工厂的困境。任正非在接受采访时坦言,深圳房地产项目繁盛,导致大块工业用地稀缺。现代工业对土地的需求量大,而土地资源的日益昂贵,无疑压缩了产业的成长空间。加之深圳土地开发已趋于饱和,新增供地寥寥无几,华为迁徙是无奈之举。同样比亚迪等企业将部分业务迁移至东莞也有同样的考量。

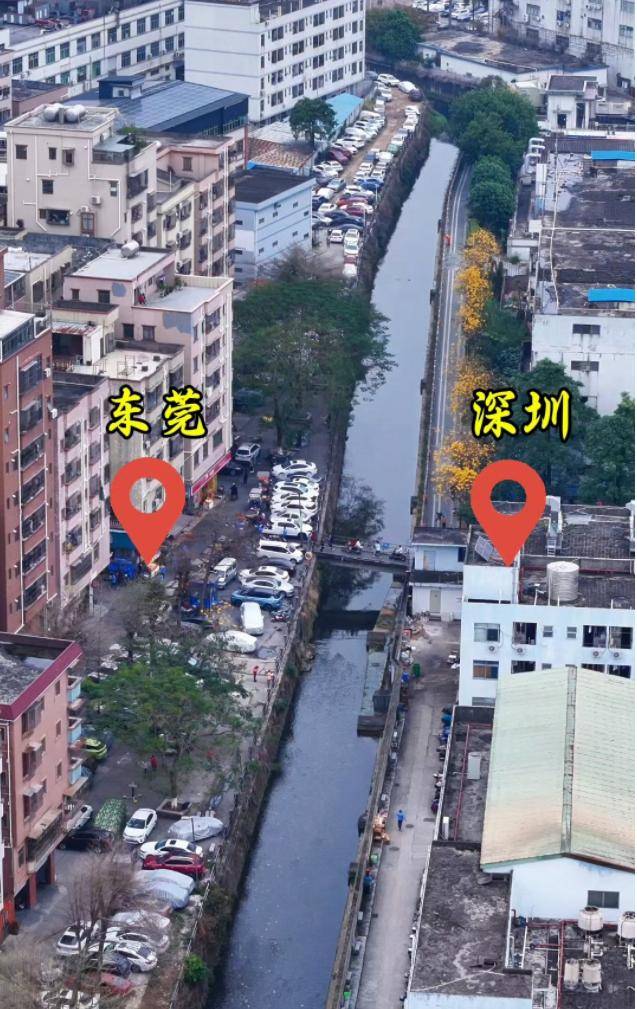

事实上,华为的总部虽然仍在深圳,但许多研发和生产部门已经纷纷迁往东莞,充分利用东莞的优越条件。两地相距较近,东莞作为深圳的卫星城,本身就承接着深圳外溢人口的职能,而如今不仅是承接外溢人口,还有深圳满足不了或成本太高的生产和生活需求。

东莞也大力配合互联网等高科技企业的入驻,砸500亿建滨海湾新区,这里变成“大湾区陆家嘴”——腾讯数字银行、平安科技金融总部已抢滩登陆。接着东莞又联合中科院搞“粤港澳大湾区集成电路研究院”,喊出3年量产14纳米芯片的口号。目前“深莞创新走廊”已经成为现实,华为松山湖实验室与深圳总部数据实时共享,大疆在东莞测试的新款无人机,第二天就能在宝安工厂量产,丝毫不影响企业的运行效率。

众多科技企业的入驻,让东莞的研发投入激增,2023年研发投入占GDP比重达3.2%,拥有10190家高新技术企业,发明专利授权量超1.2万件。

如今的东莞产业已经升级,传统服装、玩具制造业占比下降,电子信息、智能终端、新能源等高端产业崛起,全球1/3手机、50%智能穿戴设备产自东莞。占地1.2平方公里的华为松山湖基地,拥有10万研发人员、阿里巴巴总投资240亿元的菜鸟物流中心以及占地50万平方米的京东“亚洲一号”物流园等龙头企业形成产业集群,带动了上千家相关配套企业。同时围绕OPPO、vivo等品牌产业链大爆发,形成全球最完整的电子信息产业链,2024年半导体及集成电路产业突破600亿元。

离深圳还有多远?

东莞离深圳还有多远?

2024年深圳GDP总量是东莞的3倍,2024年深圳和东莞的GDP增幅分别为5.8%和4.6%,东莞GDP体量和深圳有2.45万亿元的差距,且GDP增幅还低于深圳,即便未来东莞的产业再次升级,GDP增幅超过深圳,即使东莞增速长期高于深圳0.5%,需超过200年才能总量持平,假如东莞GDP增幅10%,深圳增速5%,东莞也需要44年才能追上深圳,人均维度上,2022年深圳人均GDP为18.3万元,东莞10.1万元,若东莞保持7%增速、深圳4%,人均差距或于2050年前后接近持平,东莞想在短期内赶上深圳的可能性并不太大。

目前出走东莞的企业,对深圳来说多是低附加值企业。深圳近年来通过政策引导,主动将低附加值制造业外迁,集中资源发展人工智能、数字经济等高端产业,2025年战略性新兴产业增加值占比已突破45%。这点来看有点像当年的北京,北京当时将一些低附加值的企业外迁至周边城市,以河北和天津为主,虽然那些外迁企业给当地的就业和经济带来不小的刺激,但总体上并不影响北京在京津冀周边的核心地位,周边城市不仅未能赶超北京甚至在GDP总量上还被北京进一步拉大。

深圳创新生态护城河较为牢固,在研发投入上,深圳是全国独一档的存在,北青网2024年12月15日报道显示,深圳已汇聚人工智能企业2600余家、独角兽企业6家,机器人上市企业34家、独角兽企业9家,研发投入强度达5.8%。

数据显示,2024年深圳市全社会研发投入达2236.61亿元,同比增长18.9%,连续9年保持两位数增长。研发投入总量和强度(占GDP比重)均位居全国城市第二,其中企业研发投入总量居全国首位,研发投入占全市GDP比重达6.46%,较上年进一步提升,企业研发投入占全社会研发投入比重达93.3%,凸显深圳以企业为主体的创新生态。

PCT国际专利申请量连续20年居全国首位,形成“基础研究+技术攻关+成果产业化”全链条创新体系,腾讯、大疆等企业仍以深圳为核心研发基地,外迁多为制造环节。而深圳战略性新兴产业成果显著,企业研发人员数量显著增长,如深圳能源研发人员数量同比增加103.94%,智能网联汽车、半导体、人工智能等战略性新兴产业研发投入占比显著提升,带动相关产业增加值突破1.5万亿元。深圳——香港——广州科技集群连续五年位列全球第二,支撑技术攻关和成果转化。

每个城市都有自己的特点和优势,东莞完全可以走出一条属于自己的发展道路。东莞发挥制造业优势,结合高新技术,打造智能制造中心,借助粤港澳大湾区的区位优势,逐渐完成从“世界工厂”到高科技创新中心蜕变。而东莞的华丽蜕变,对深圳来说不仅不是威胁,还能让深圳拥有更多的协同优势。

毕竟对深圳来说,土地资源极为宝贵,深圳实际开发强度已超50%,远超30%的国际警戒线。东莞的崛起或能为深圳企业的土地需求带来分流。

该文为BT财经原创文章,未经许可不得擅自使用、复制、传播或改编该文章,如构成侵权行为将追究法律责任。

作 者 | 梦萧

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏